art 008

Peter Doig est un peintre contemporain britannique d'origine écossaise. C'est l'un des peintres vivants les plus chers.

Né en 1959 à Édimbourg, Peter Doig a grandi à Trinidad et au Canada.

À l’âge de 18 ans, il s'installe à Londres où il suit des études artistiques dans différentes écoles : d'abord à la School of Art de Wimbledon de 1979 à 1980 puis à la St. Martin School of Art de 1980 à 1983. Après un séjour de trois ans au Canada il reprend en 1989 des études à la Chelsea School of Art où il reçoit une Maitrise en Arts. Une exposition à la Whitechapel Art Gallery en 1991 lui vaut rapidement une reconnaissance sur la scène internationale. Il vit depuis 2002 à Trinidad.

Peinture de grand format, en dehors de toute référence conceptuelle et loin d'un post-expressionnisme abstrait américain, l'œuvre de Peter Doig s'inspire des Romantiques allemands, du symbolisme de Munch ou du naturalisme d'Edward Hopper.

Fasciné par les espaces immenses où le rapport de l’homme à la nature est constamment en jeu, Peter Doig peint souvent des lieux sauvages, indéfinis, abandonnés, que l’homme traverse, laissant un signe de sa présence : canoës vides, maisons de travailleurs saisonniers, silhouettes solitaires devant des brumes flottantes.

Peter Doig ne peint jamais en plein air, pour composer ses toiles il exploite des sources photographiques variées : photos de famille, films d’horreur, journaux, cartes postales, dépliants touristiques, pochettes de disques…

S’appuyant sur un travail de la matière - jeu de textures, teintes pures et mélangées, effets de solarisation, halo, mises au point vagabondes -, ses œuvres échappent à une lecture univoque. Elles préconisent toujours une distance face au sujet. Les paysages sont noyés dans la nuit ou dans des halos de lumière et de brume, papillonnement des flocons ou des étoiles, labyrinthe des branches, reflets dans l’eau : il n’y a aucun rendu descriptif dans ces vues, Peter Doig peint des atmosphères, des contextes marqués par le malaise de l'homme réduit à l’étonnement et le trouble face à une nature idyllique où sa place ne va plus complètement de soi.

Suite à la vente d'une de ses œuvres White Canoe, 1990-1991, pour 8,53 millions d’euros par Sotheby's (Londres) il est devenu l'un des peintres vivants les plus chers.

En 2008, une grande exposition rétrospective lui a été consacrée, organisée par trois musées : la Tate Britain de Londres (février-mai), le Musée d'art moderne de la Ville de Paris (juin-septembre), et la Schirn (Schirn Kunsthalle ou Schirn Kunsthalle Frankfurt) de Francfort (octobre-janvier).

Nancy Goldin dite « Nan Goldin » est une photographe américaine, née le 12 septembre 1953 à Washington, D.C., États-Unis.

L'œuvre de Nan Goldin est inséparable de sa vie : marquée par le suicide de sa sœur, c'est en photographiant sa famille qu'elle entame son œuvre photographique. Par la suite, celle-ci reste très proche de l'album de famille, par sa technique comme par ses sujets.

Elle considère, depuis sa jeunesse, la photographie comme le médium idéal pour conserver des traces de vie, permettant ainsi de faire naître une deuxième mémoire.

Nan Goldin grandit dans le Maryland, dans une famille bourgeoise. À quinze ans, elle s’initie à la photographie, poussée par un de ses professeurs de la Satya Community School de Boston.

En 1972, elle entre à l’école des beaux-arts de Boston où elle rencontre le photographe David Armstrong. Ce dernier devient drag queen, ce qui permet à Nan Goldin de côtoyer ce milieu très marginalisé qu'elle photographiera tout au long de sa vie. À cette époque, Nan Goldin utilise surtout le noir et blanc. Après avoir déménagé à New York, en 1978, elle commencera à réaliser des photos aux couleurs saturées, plongées dans une lumière artificielle.

Durant ces années commence à naître l’œuvre qui la rendra célèbre (et qui mit plus de 16 ans à être élaborée), The Ballad of Sexual Dependency, constituée de plus de 800 diapositives projetées en boucle et accompagnées de chansons d’univers et d’inspirations très divers, tels que James Brown, Maria Callas ou encore le Velvet Underground.

Les principaux thèmes évoqués sont la fête, la drogue, la violence, le sexe, l’angoisse de la mort. Pourtant, Goldin a avant tout le désir de photographier la vie telle qu'elle est, sans censure. Or, pour elle, ce qui l'intéresse, c'est le comportement physique des individus. Elle traite de la condition humaine, de la douleur et de la difficulté de survivre.

Nan Goldin n’a pas de tabou, allant même jusqu'à se photographier quelque temps après avoir été battue par son petit ami de l’époque qui avait manqué de lui faire perdre un œil. Ce fameux cliché fait partie de la série intitulée « All By Myself » qui évoque et qui atteste de son propre délabrement, physique et mental. C’est en étalant publiquement sa vie et son histoire qu’elle réussit à mieux se comprendre et à s’accepter, tout en s’identifiant dans la société.

Nan Goldin est confrontée au début des années 1980 à l’apparition du sida, qui décime ses amis proches et ses modèles, qu’elle considère comme sa propre famille et qu’elle photographie de leur vie quotidienne à leur cercueil.

Elle vit à présent (2007) entre Londres et Paris. Son travail a évolué vers des ambiances moins destructrices et plus tendres que ne l'étaient ses travaux des années 1980.

Nan Goldin fait partie du groupe que l'on appelle les « cinq de Boston » (Five of Boston).

Nan Goldin et ses photographies forment un ensemble singulier où le spectateur se sent « aspiré » par leur monde. Archétypes communs, mémoire collective, histoires dans lesquelles il s'identifie et/ou s'interroge, la photographie de Nan Goldin renvoie le spectateur à ses propres questionnements.

Son travail est considéré comme un miroir tendu à sa génération ou comme un répertoire désenchanté d'évènements récents de notre expérience collective ; il soulève, notamment, les problèmes de la relation entre vérité et simulation, entre prose et poésie.

.

Kentridge a passé une licence de sciences politiques et d'études africaines, puis un diplôme aux Beaux-Arts de Johannesbourg. À la fin des années 1970, il a étudié le mime et le théâtre à l'École Jacques Lecoq à Paris.

Entre 1975 et 1991 il était acteur et metteur en scène à la compagnie de théâtre de Junction Avenue à Johannesbourg. Dans les années 1980 il a travaillé sur des téléfilms et feuilletons comme directeur artistique.

En 1989 il a créé sa première œuvre d'animation, 2nd greatest city after Paris, dans la série Drawings for projection. Dans cette œuvre il a utilisé une technique qui est devenue une caractéristique de son travail : des dessins au charbon ou fusain successifs, toujours sur la même feuille de papier, contrairement à la technique traditionnelle d'animation dans laquelle chaque mouvement est dessiné sur une feuille séparée. Ainsi, les vidéos et films de Kentridge conservent les traces de ses dessins antérieurs. Ses animations traitent de sujets politiques et sociaux d'un point de vue personnel et parfois autobiographique, puisque l'auteur inclut son autoportrait dans certaines de ses œuvres.

Kentridge a utilisé la même technique dans ses animations, Sobriety, obesity and growing old (1991), Felix in exile (1994), History of the main complaint (1996) et Stereoscope (1999). En 1999 il a créé Shadow procession avec des découpes de carton noir sur des pages de livres et des cartes. Il a été exposé à la Documenta X de Kassel (1997); à la 24e Biennale de São Paulo (1998); et à la Biennale de Venise (1999). Il a eu des expositions personnelles à Londres, New York, Sydney, Kyoto et Johannesbourg. Il faisait partie des six artistes sélectionnés pour le prix Hugo Boss d'art contemporain en 1998. Il est d'autre part metteur en scène d'opéra, notamment Wozzeck (Berg), la Flûte Enchantée (Mozart), le Nez (Chostakovitch). Il a aussi collaboré avec le compositeur François Sarhan pour un spectacle musical "Telegrams From the Nose". En 2010 le musée du Jeu de Paume accueille l'exposition monographique, rétrospective: William Kentridge, cinq thèmes où sont présentés, entre autres, I am not me, the horse is not mine(installation vidéo mise en musique par Philip Miller) qui fait partie des travaux préparatoires à sa dernière mise en scène : Le Nez, opéra de Chostakovitch, coproduit et présenté par le MET de New York (mars 2010), le festival d'Aix en Provence (juillet 2011) et l'opéra de Lyon (octobre 2011). En parallèle, il présente au musée du Louvre une exposition sur le thème de l'Égypte: Carnets d'Égypte (l'artiste expose ses dessins à côté des œuvres du musée, ses vidéos sont projetées dans le lit à baldaquin de Louis XIV)et la performance musicale "Telegrams From the Nose".

La Documenta de Kassel de 2012 présentera son nouveau projet multiforme autour de la notion de temps, réalisé en collaboration avec le scientifique américain Peter Galison.

Le Jeu de Paume a présenté, pour la première fois en France, une rétrospective de l’artiste sud africain William Kentridge, organisée par le San Francisco Museum of Modern Art et le Norton Museum

of Art.

Né à Johannesburgh en 1955, William Kentridge a d’abord suivi des études de sciences politiques avant de se tourner vers l'art.

Connu essentiellement pour ses films d'animation composés de dessins au fusain, cet artiste travaille aussi la gravure, le collage, la sculpture, la performance et l'opéra. Associant le politique

et le poétique, William Kentridge entreprend dans son œuvre graphique, comme dans ses installations et ses films, de dénoncer l'apartheid et le colonialisme : "Je pratique un art politique,

c'est-à-dire ambigu, contradictoire, inachevé, orienté vers des fins précises : un art d'un optimisme mesuré, qui refuse le nihilisme."

"William Kentridge, cinq thèmes" s’articule autour des grands thèmes qui ont mobilisé Kentridge depuis les trente dernières années, au travers d'une importante sélection de ses œuvres de la fin

des années 1980 jusqu’à nos jours. Mettant l'accent sur ses productions les plus récentes comme Learning from the Absurd : The Nose (2008), l'exposition révèle, pour la première fois en

France, le très large éventail de son œuvre.

William Kentridge, aux antipodes du cartoon

Johannesburg, fin du vingtième siècle.

Soho Eckstein est un personnage adipeux, sorte de magnat de l'immobilier. Avec ses costumes rayés et ses traits épaissis, on le situerait à mi chemin entre les caricatures bolchéviques

représentant les suppôts du Capital et des figurations expressionnistes de la république de Weimar. Felix Teitelbaum, on ne le voit pratiquement que de dos, au départ du moins. Passif et rêveur,

il assiste à l'ascension de Soho Eckstein, puis à sa déchéance qui correspond à son humanisation. Autour d'eux, l'Afrique du Sud confisquée par les blancs se délite. Felix ne devient actif que

lorsqu'il trompe Soho avec Sarah Eckstein, l'épouse de l'entrepreneur et même alors seule sa langue s'active, comme si son corps hiératique déléguait toute vie à un substitut de son sexe.

Dans chaque court métrage, Felix Teitelbaum ressemble davantage à son créateur William Kentridge, il rappelle ces autoportaits de la Renaissance, quand l'artiste se représentait dans un coin du

tableau. Mais il y a aussi quelque chose de Kentridge dans Soho Eckstein, ce blanc privilégié qui pense que rien ne lui résiste et fait construire de monstrueux monuments au travail. Dans un

univers de paysages dévastés, de corps lacérés, de moyens de communication désuets (téléphones en bakélite, porte voix, hauts parleurs style "les dieux du stade") et d'instruments de mesure

(théodolite, sextants,...) balisé par on ne sait quelles cotes, évoluent les héros de ces "dessins animés", ce mot devant être pris dans son sens le plus littéral.

Aux contrastes jugés manichéens (selon notre regard d'occidentaux) des premiers épisodes (lorsque Soho et l'apartheid règnent sans partage) succède une vision plus subtile, émouvante et sincère

qui culmine avec Felix in Exile, History of the Main Complaint et Weighing and Wanting.

A l'incertitude des temps et des relations entre les personnages répond le paysage et la forme, faite de noirs parfois flous, parfois hésitants, technique du fusain qui procède autant par ombres

et par traces que par traits affirmés.

L'impossible innocence

Cette fresque animée, patiemment bâtie au fil des ans sous la forme de sept courts métrages d'animation, s'échelonne de 89 à aujourd'hui. Elle est l'oeuvre de William Kentridge. Cet artiste sud

africain vient de présenter à Bruxelles à la fois un spectacle au Kunsten Festival des arts (Il Ritorno d' Ulisse, opéra de Monteverdi) et une importante exposition au Palais des Beaux-Arts qui

circule à la fin de cette année en Allemagne (Munich) et en Autriche (Graz). En filigrane de toute son oeuvre, c'est une Afrique du Sud singulière, éloignée de tout pittoresque, fût-il

humanitaire qu'il donne à voir. Non par volonté militante, même si le parcours de Kentridge est celui d'un intellectuel progressiste blanc, avec une certaine iconographie commune aux artistes

"engagés", mais parce que William Kentridge se sent chez lui dans cette ville de Johannesburg où il crée des oeuvres imprégnées par la situation de son pays, son histoire, ses contradictions: "Je

n'ai pas réussi à m'échapper de Johannesburg. Les quatre maisons que j'ai habité, mon école, mon atelier, ont tous été dans un rayon de trois kilomètres. Et finalement, tout mon travail est ancré

sur cette ville provinciale et plutôt désespérante. Je n'ai jamais essayé de faire une illustration de l'apartheid, mais les dessins et les films sont engendrés et nourris de cette société

brutalisée, laissée pour compte. Je m'intéresse à un art politique, c'est à dire un art d'ambiguïté, de contradiction, aux démarches non abouties et aux finalités incertaines. Un art (et un

politique) où l'optimisme est maintenu en échec et le nihilisme aux abois." Conception souvent désespérée, toujours poétique, dont il révèle en creux les fondements lorsqu'il évoque les visions

d'un état de grâce, d'une accession au paradis qui peut faire oublier les réalités et leurs horreurs : "Certains artistes, de Matisse aux peintres abstraits lyriques, ont réussi à conserver une

sorte d'innocence ou d'aveuglement et continuent à travailler ainsi de nos jours, sans que la mauvaise foi ronge leur oeuvre. J'aimerais être capable de travailler comme eux. Mais ce n'est pas

possible."

L'animation comme processus

Pourquoi ce dessinateur, peintre et graveur, a-t-il un jour décidé de consacrer autant d'énergie à des films d'animation? La réponse est dans Memo, un de ses essais déjà anciens, mélangeant

pixillation et dessins animés: Ce qui intéresse Kentridge, c'est le temps, son défilement, la trace qu'il laisse, le souvenir que les événements, les êtres et les choses laissent quand nous

fermons les yeux sur notre passé. Quelle technique autre que l'image par image pouvait mieux rendre compte du phénomène?

Pour ce faire, Kentridge a petit à petit affiné une technique d'animation personnelle. Chacun de ses courts métrages est basé sur une série de vingt à quarante dessins au fusain, généralement de

grand format, rehaussés de pastels. Seules couleurs, le bleu figurant l'eau et le rouge sont utilisés, dans une volonté de simplicité chromatique à valeur symbolique, tranchant avec la subtilité

des gris.

Chaque dessin est une sorte de plan séquence, au cadrage souvent immuable. Kentridge modifie petit à petit sa composition entre chaque prise en effaçant certaines parties pour les redessiner. La

technique du fusain, éphémère et volatile, se prête bien à cette démarche, avec ceci de particulier qu'elle laisse subsister des traces de ce qui a été effacé. Le résultat à l'écran donne une

image un peu fragile, tout en nuances, bien dans la manière d'un homme obsédé par l'idée de la trace, de la réminiscence. Se jouant des techniques d'animation traditionnelles, filmant avec ce qui

n'est même pas un vrai "banc titre", William Kentridge est un parfait autodidacte du cinéma d'animation, ce qui renforce le côté fragile et précaire de ses créations. Ce qui lui permet aussi de

réinventer en toute sincérité des procédés éprouvés jadis par les premiers animateurs, au début du siècle. En ce sens, l'animation n'est qu'un processus de dévoilement de l'acte de dessiner et

peut faire partie d'un tout plus vaste. Ainsi voit-on sa main, voire sa personne, intervenir dans certains films. Ainsi intègre-t-il certains de ses films à des spectacles qu'il met en scène,

combinant décors, marionnettes géantes et acteurs/manipulateurs (Faustus in Africa!, Ubu and the Truth Commission et le tout récent opéra il Ritorno d' Ulisse). Ainsi le voit-on préférer au terme

de "dessin animé", tellement connoté "entertainment", le terme de "dessins pour projection", lorsqu'il parle de son travail.

Intégrés à ces divers processus, les films de Kentridge n'atteignent vraiment leur plénitude que dans les spectacles, ou dans les installations comme celles présentées dans son exposition. Toute

la vraie mesure de ses grands formats y est perceptible, en compagnie des films et d'oeuvres spécialement créées pour la circonstance. Les originaux des "dessins pour projection", ces grands

fusains, ultimes étapes d'un processus d'animation sous la caméra, dégagent une force différente, qui fait apprécier autrement les films dont ils constituent le matériau originel.

Souvent en décalage par rapport à l'art contemporain, en marge des grands centres de création théâtrale, William Kentridge réussit ce paradoxe d'être invité la même année (97) à la Documenta de

Kassel et au Festival d'Avignon.

Son utilisation du cinéma d'animation n'est pas pour rien dans cette belle consécration, qui tarde à venir du côté du cinéma d'animation lui-même.

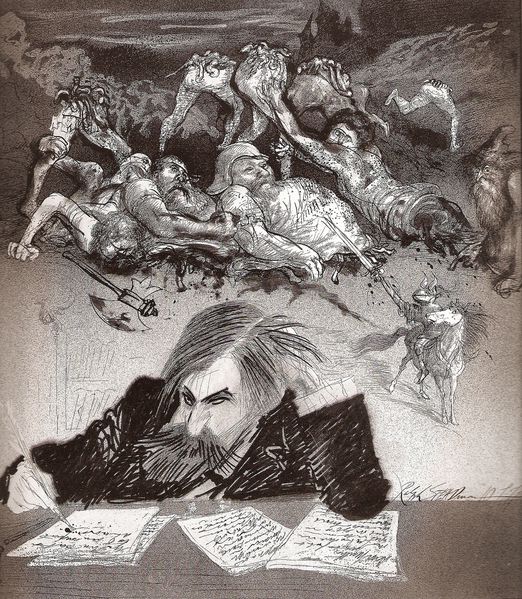

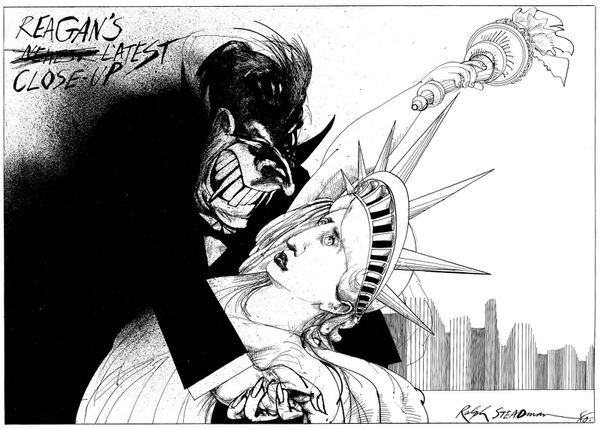

Ralph Steadman (né le 15 mai 1936 à Wallasey) est un illustrateur, dessinateur de presse et caricaturiste britannique, principalement connu pour ses illustrations d'articles et de livres d'Hunter S. Thompson.

Ralph Steadman est né à Wallasey dans le Cheshire, et a grandit à Towyn au Pays de Galles.

Entré en 1952 en qualité d'apprenti chez le constructeur d'avions Havilland, Ralph Steadman, apprend dans l'atelier de dessin de cette compagnie à tirer les lignes droites qui dans nombre de ses œuvres contrasteront avec une exceptionnelle liberté de trait. Il travaille ensuite dans une agence de publicité, puis entre dans un groupe de presse.

En 1958, il fournit son premier dessin à Punch, puis collabore à une nouvelle publication : Private Eye. Il travaille également comme illustrateur freelance pour Daily Telegraph, The New York Times et Rolling Stone dans les années soixante.

Au cours de l'année 1970, il se rend aux États-Unis, où il réalise une série de dessins qui l'aident, selon ses propres termes, « à se retrouver ». Ce séjour l'amènera à publier deux séries de dessins : Fear and Loathing in Las Vegas et Fear and Loathing on the Campaign Trail '72. Steadman a longtemps poursuivi sa collaboration avec le journaliste et écrivain Hunter S. Thompson, fournissant de nombreuses illustrations à ses articles et à ses livres. La plupart des travaux de Steadman sont indissociables du style Gonzo avec un Raoul Duke en caricature d'Hunter S.Thompson : bob, chemises hawaïennes, porte-cigarettes et lunettes d'aviateur.

En 1974, il part pour l'Australie à la demande de Radio Times Magazine pour y suivre des matchs de cricket. Ce travail lui fait découvrir que ce jeu en apparence anodin est chargé de violence, et il rattache certaines de ses phases à un rituel de mort.

C'est dans l'illustration que Steadman donne sa pleine mesure. Alice au pays des merveilles et À travers le miroir lui servent de terrain d'expérimentation (1967). Dans les illustrations de ces œuvres qui font partie de la mémoire collective de l'Angleterre, Steadman réactualise sans la trahir l'inspiration de Lewis Carroll en insistant plus particulièrement sur ce qui, dans ces récits, relève de la métaphore de la vie sociale et des rapports de forces qui la règlent.

Artiste reconnu dans le monde entier, il a reçu de nombreuses récompenses pour son travail graphique.

Entré en 1952 en qualité d'apprenti chez le constructeur d'avions Havilland, Ralph Steadman, né en 1936 dans le Cheshire (Grande-Bretagne), apprend dans l'atelier de dessin de cette compagnie à tirer les lignes droites qui dans nombre de ses œuvres contrasteront avec une exceptionnelle liberté de trait. Il travaille ensuite dans une agence de publicité, puis entre dans un groupe de presse.

En 1958, il donne son premier dessin au Punch, puis il collabore à une nouvelle publication : Private Eye. Au cours de l'année 1970, il se rend aux États-Unis, où il réalise une série de dessins qui l'aident, selon ses propres termes, « à se retrouver ». Ce séjour l'amènera à publier deux séries de dessins : Fear and Loathing in Las Vegas et Steadman's America. En 1974, il part pour l'Australie à la demande de Radio Times Magazine pour y suivre des matchs de cricket. Ce travail lui fait découvrir que ce jeu en apparence anodin est chargé de violence, et il rattache certaines de ses phases à un rituel de mort.

C'est dans l'illustration que Steadman donne sa pleine mesure. Alice au pays des merveilles et À travers le miroir lui servent de terrain d'expérimentation (1967). Dans les illustrations de ces œuvres qui font partie de la mémoire collective de l'Angleterre, Steadman réactualise sans la trahir l'inspiration de Lewis Carroll en insistant plus particulièrement sur ce qui, dans ces récits, relève de la métaphore de la vie sociale et des rapports de forces qui la règlent.

Ralph Steadman est tout autre chose qu'un caricaturiste lié aux événements politiques — ces derniers ne lui donnent en effet matière à création graphique que dans la mesure où ils lui semblent porter atteinte à l'intégrité de l'être humain et à son milieu.

STEADMAN http://www.ralphsteadman.com/

The wa

La pratique artistique, aujourd'hui, n'est quasiment plus saisissable dans son ensemble, dans une unité stable et figée. L'activité artistique n'existe actuellement qu'à travers son propre

mouvement. Ce vaste champ d'exploration permet la mise en place d'un réseau visuel assez large et facilite les rebondissements plastiques. Seule la vitrine de l'art semble s'être figé dans sa

forme. Ce n'est pas le moment de refaire l'histoire ni d'en analyser les contenus mais il est important de rappeler que l'art fonctionne sur des territoires différents et des volontés diverses.

L'artiste aujourd'hui doit être en mesure de définir sa position et d'en comprendre sa stratégie. Comprendre notre position, c'est pouvoir établir des différences entre le réel et le virtuel,

comprendre les rouages entre éthique et politique, et donc de sculpter des nouvelles zones de raisonnements.

On pourrait alors comprendre le travail de the wa dans sa volonté à créer des nouvelles zones de raisonnement temporaire, pour paraphraser les zones d'autonomies temporaires dont parle Hakim Bey.

Il agit sur le réel et le comprend comme décor du monde et comme décor de « son monde ».

Il se plaît à rabaisser les mythes, troubler l'ordre collectif, truquer les valeurs conventionnelles, simuler le réel, déconnecter la logique, défier l'institution, bref il joue à rendre

minuscule les majuscules. Juste un simple et malin plaisir à jouer des possibilités extrêmes de l'art.

The wa se définit et se comprend parfaitement comme acteur du mouvement permanent de l'espace urbain. Il se camoufle en son sein et circule au travers. Son travail n'est visible que dans une

certaine concentration de ce mouvement. En effet, comprenons alors l'espace urbain comme une organisation spatiale hyperréalisée, une simulation concrète du réel en son signe. L'hyperréalisme ne

représente pas le réel, il le simule. Le réel vidé de son contenu, n'existe que par sa valeur signe. Ainsi, ce réel-là fonctionnera dans une logique de surface codée. The Wa a compris ce jeu

d'interfaces cellulaires et joue avec. Il partagera dans son travail, les stigmates d'une forme de disparition symbolique. Issu du graffiti et de cette ferveur à marquer l'insurrection par les

signes, the Wa trouble, truque, détourne, court-circuite, l'ordre naturel et paradigmatique des choses.

En effet, une grande partie de son travail s'illustre par l'intervention urbaine : il désorientera par exemple, l'organisation minutieuse des plans de métros, ou il réalisera un bas relief à

l'effigie du pouvoir dominant qu'il incrustera dans le paysage urbain, ou il fabriquera un paquet de lessive à son nom, dans des dimensions surhumaines qu'il implantera dans un jardin public, ou

enfin, quand un panneau publicitaire lui ouvre réellement les bras au slogan protecteur, il les menotte...

The wa dénoue les stratégies de l'artifice (production) au profit de l'authenticité (réflexion). Son travail s'imprègne alors d'un regard cynique, d'une pensée parodique, et d'un humour caustique

porté sur l'organisation provocante d'un monde déréalisé.

Emmanuel Berque